「ストロングゼロって何でこんなに悪酔いするんだろう?」

「ネット見たらストゼロやばいって書かれてるけどその理由は?」

「もっと他にも度数の高いお酒はあるのになぜスト缶がヤバいの?」

あなたはストロングゼロを飲んでひどく酔っぱらったり、吐きそうになったり、記憶が飛んだりしたことはありませんか?

その一方で、ストロングゼロがやばい理由を知らない人は実はとても多いです。

結論からいいますと、ストロングゼロがやばい理由は以下の3点。

②飲みやすさ

③飲ませる環境

ストロングゼロはこれら3つの「アルコール依存症を生み出す要素」が融合してしまった飲み物なんです。

このことを知らずに飲み続けてしまうと、将来取り返しのつかないことになる可能性があります。

あなたがそうなってしまう前に上記の3点について詳しく解説しなければ!という使命感から、この記事を書くことにしました。

かく言う私もストロングゼロにハマっていた時期があり、500ml缶を毎日2~3本くらいは飲むようになっていました。

しかし2019年10月11日にストロングゼロを飲んだのを最後に飲酒自体をやめており、3年が経過した現在も続いています。

※今でも心から感謝しているのが、こちらのアルコール遺伝子検査です。

『アルコール感受性遺伝子分析キット』あなたがこの記事を最後まで読み終わる頃には、ストロングゼロに対する理解がより深まっているはずです。

なぜストロングゼロはやばいのか?

ついに人類は禁断の果実に手を出し、とんでもないモンスターを生み出してしまいました。

繰り返しになりますが、ストロングゼロは「アルコール依存症を生み出す3つの要素」が融合してしまった飲み物です。

②飲みやすさ

③飲ませる環境

もしもこれら3つのうちどれか1つでも欠けていれば、ストロングゼロがここまでヤバい飲み物になることはなかったことでしょう。

ここからは上記①~③それぞれについて詳しく見ていきましょう。

アルコール依存症を生み出す要素①「高いアルコール度数」

高いアルコール度数のお酒を飲み始めるのは、アルコール依存症への第一歩です。

なぜかというと、自分でも気が付かないうちに「耐性」ができてしまっている可能性が高いから。

この「耐性」に関しては、厚生労働省のサイト で分かりやすく説明されているので引用します。

習慣的に飲酒していると、まず耐性が形成されます。耐性とは同じ量の飲酒でもあまり効かなくなってくることです。いわゆる「酒に強くなってきた」状態で、少量の飲酒ではあまり効果がなくなり、同じ効果を求めて徐々に酒量が増加していきます。そして、精神依存という症状が現れます。精神依存とは簡単に言うと「酒が欲しくなる」ことです。酒がないと物足りなくなり飲みたいという欲求を感じるようになります。さらに精神依存が強くなると、酒が切れてしまうと家の中を探したり、わざわざ出かけて買いに行くような行動が現れます。

厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールと依存」より引用

あなたがお酒を飲み始めた当時は、アルコール度数が今よりもっと低いお酒を飲んでいませんでしたか?

もしも今あなたが飲んでいるお酒のアルコール度数がここ数年で徐々に上がってきているのであれば、それは「耐性」のサインかもしれません。

ちなみに「ストロング系」と呼ばれるチューハイのアルコール度数は一般的に9%以上といわれています。

これが実際にどれくらいなのかをイメージしてもらうために「9%のストロング系チューハイ500ml」と「40度テキーラの1ショット(30ml)」を比べてみます。

ここで超重要なのは、度数ではなく「純アルコール量」という考え方。

この考え方は絶対に覚えておいた方が良いです。

【9%ストロング系チューハイ500ml】

純アルコール量=500(ml)×0.09(濃度)×0.8(比重)=36g

【40度テキーラ 1ショット(30ml)】

純アルコール量=30(ml)×0.4(濃度)×0.8(比重)=9.6g

注)ちなみに、適正飲酒量は純アルコール換算で1日あたり20g以内とされています

結論として、含まれている純アルコール量は「9%ストロング系チューハイ500ml缶=テキーラショット3.75杯分」となります。

短時間でテキーラショットを3~4杯飲んだことがある人なら、これがどれほどの威力か理解できるはずです。

まぁそれは何となく分かったけど、ワインって12%くらいだし日本酒は15%くらいあるよね?ストロングゼロの9%の方が低くない?

それは鋭い視点です!

確かにアルコール「度数」だけを見るとそう思うのも無理はありませんよね。

では、このストロングゼロ500mlに含まれている純アルコール量36gがワインや日本酒だとどれくらいの量に相当するのか見てみましょう。

・ストゼロ(9%)だとロング缶(=500ml)

・ワイン(12%)だとハーフボトル(=375ml)

・日本酒(15%)だと1.5合(=270ml)

詳しい純アルコール換算表については、 >>「家計が厳しいから…」お酒にコスパを求めると逆に損する3つの理由 に載せていますので興味があればご覧ください。

あれ?みんな純アルコールは同じ36gなのに、量が違うよね?

そうなんです!

ストゼロ500mlとワイン375mlと日本酒270mlは、それぞれに含まれる純アルコールの量が実は同じなんです。

理論上これら3つを同じスピードで飲み干せば同じ酔い方になるはずですが、現実的には「ストゼロはイケるけどワインや日本酒は苦手」という人もいますし、その逆の人もいるはず。

大事なポイントは、

❷それをどれくらいのスピードで飲むのか

という2点です。

アルコール依存症を生み出す要素②「飲みやすさ」

上記の「飲むスピード」にもつながるのが、2つ目の要素「飲みやすさ」です。

飲みやすければそれだけ飲むスピードも速くなり、一気に酔いが回ります。

ストロングゼロには飲みやすさを追求した様々な工夫が施されています。

それは大きく次の5点。

・糖質ゼロ

・フルーティーな味

・豊富なラインナップ

・炭酸飲料

まず、ジュースと同じくらいの低価格設定と「糖質ゼロ=太りにくい」というイメージは、購入者の心理的ハードルをグッと下げます。

そして、アルコール臭を消すために甘くて強めのフルーティーな味になっており、しかもラインナップが豊富なのでその日の気分によって選ぶことができ、飽きることがありません。

さらに、炭酸飲料であるため飲んだときにスカッとした爽快感が得られますし、時間がたつと炭酸が抜けてしまうので余らせることなく全部飲み切ってしまいます。

(※炭酸の抜けた翌日のストロング系チューハイはマズい)

このように、多量の純アルコールを短時間で全量飲めてしまうように商品設計されているところが、ストロングゼロのやばいポイントです。

アルコール依存症を生み出す要素③「飲ませる環境」

極めつけが、3番目の要素「飲ませる環境」です。

仮に、アルコール度数の高いお酒があってそれが飲みやすかったとしても、飲ませる環境がなければブレーキがかかります。

ところがこんなコラ画像も出回っていますし、この国の将来が心配になってしまいます・・・

ストロングゼロのコラが好き過ぎる pic.twitter.com/XLxc4Nex8R

— もりもり (@morio000) December 23, 2017

現代の日本社会全体に蔓延している「飲ませる環境」とは、次の3点です。

「飲むのが当たり前という風潮」

「企業のマーケティング戦略」

上記3点それぞれについて解説していきます。

お酒での失敗に寛容である

「からみ酒をした」

「記憶をなくした」

「路上で嘔吐した」

「財布やスマホをなくした」

これらのことがあるたびに、「まぁまぁ、お酒の席だからねぇ」と流される場面を見たことはありませんか?

「いやいや、飲んだ本人が悪い!」とトラブルになることもありますが、一方で「前こんなことがあったんだよww」などと“武勇伝”として語られることも多いのではないかと思います。

さすがに犯罪行為をしてしまうと許されませんが、これらのことは適量を守っていれば防ぐことができたことです。

飲む量をコントロールできないのが露呈した時点で、もうその人はお酒との距離を空けるべきです。

飲むのが当たり前という風潮

日本全体には「お酒は20歳になったら飲むものだ」という風潮があり、「酒は百薬の長」「飲みニケーションは大切だ」といまだに多くの人が考えています。

すでに親の世代が「大人になったらお酒を飲むのは当たり前」と思い込んでいるので、ある程度仕方のない部分もあります。

しかし酒は百薬の長ではありませんし、別にお酒を飲まなくてもコミュニケーションは取れます。

お酒は「エチルアルコール」という依存性のある化学物質に味を付けたものですし、飲まなければコミュニケーションが取れないのであればその環境自体が問題です。

また、酒類には広告規制がありますが、飲酒による問題がいまだ無くなっていないところをみると、酒類への規制はまだ甘いと言わざるを得ません。

近年になってようやく、タバコは積極的に宣伝されなくなりました。

WHO世界戦略に従い、日本におけるアルコールもいずれそうなるのではないかと思います。

企業のマーケティング戦略

ストロング系チューハイ開発製造メーカーの株主向け事業方針に目を通してみると、「食事中に飲むお酒」というポジションを消費者に強く刷り込もうという戦略意図がハッキリと読み取れます。

もしもその思惑通りになると、食事と一緒にストロングゼロを飲むのが日常的になり、結果的にそれが悪習慣化し抜けられなくなってしまいます。

まさにそれが企業の狙いなのですが、特に依存症ビジネスで生計を立てている企業のマーケティング戦略を決して甘くみてはいけません。

各社エース級の人材をマーケティング部門に配置しているため、自分の身は自分で守るしかないのが現状です。

ちなみに上記の「株主向け事業方針」については、 【ストロングゼロ】ストロング系チューハイが売れてる理由10選 でご紹介していますので、もし興味があればご覧ください。

よくあるストロング系チューハイについての勘違い3選

ストロング系チューハイの危険性について議論していると、たまに勘違いをしている人を見かけます。

もともと科学を専攻していない人なら当然のことです。

ここではよくある勘違いとして次の3つを挙げたいと思います。

勘違い❷ストロングゼロがやばいのは、成分に人工甘味料が入っているからだよね?

勘違い❸ストロングゼロはやばいので、適正飲酒量は500ml缶じゃなくて350ml缶1本だよね?

勘違い❶ストロングゼロは飲むと脳が溶けるからやばいんだよね?

Twitterを見ていると「ストロングゼロで脳が溶ける」といったコメントをたまに見かけることがあります。

ストロングゼロを飲むと二日酔いになるし脳が溶ける

— ポール塾長 (@Paul_4946) September 18, 2021

しかしこれらは勘違いであり、ストロングゼロによって脳が溶けることはありません。

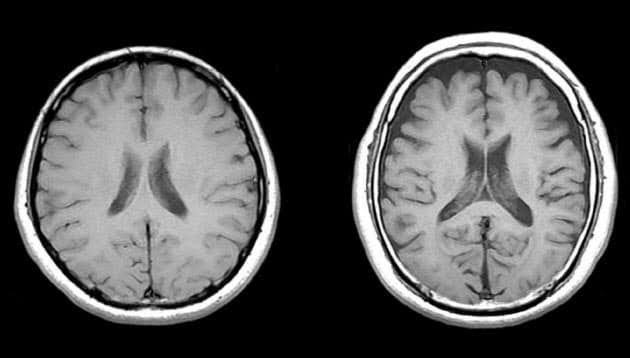

正確には、多量のアルコールによって「脳が委縮する」です。

厚生労働省のサイト「e-ヘルスネット」には、大量飲酒によって脳の萎縮が進行してしまうことが書かれています。

参考までに、その中から一部抜粋しておきます。

アルコール依存症および大量飲酒者には脳萎縮が高い割合でみられること、大量に飲酒したりアルコールを乱用した経験のある人では認知症になる人が多いといった疫学調査結果から、大量の飲酒は認知症の危険性を高めることが示されています。

以前から大量に飲酒する人には脳が小さくなる脳萎縮が高い割合でみられることは知られていましたが、最近の調査によれば、飲酒量と脳萎縮の程度には正の相関が見られることが報告されています。すなわち飲酒量が増えるほど脳が萎縮するということです。

厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールと認知症」より引用

また、NIKKEI STYLEの中に「過度な飲酒「脳萎縮」招く?~認知症の原因にも 脳ドック検診で確認を~」という記事があり、そこからの画像も引用しておきます。

ストロングゼロに限らずアルコールを大量に飲み続けると、この画像のように脳がスッカスカになってしまうことから「脳が溶ける」という表現になったのかもしれませんね。

そして、他の酒類に比べて大量のアルコールを摂取し続けやすいよう設計されているストロングゼロは、確かに脳が溶けると思われても仕方ないほど危険なドラッグなのです。

勘違い❷ストロングゼロがやばいのは成分に人工甘味料が入っているから

ストロングゼロに入っている人工甘味料は「アセスルファムK(カリウム)」と「スクラロース」というものです。

確かにこれらは人工的に作られた強力な甘味料ではありますが、直接的にアルコール依存症を生み出す要素だとは考えにくいです。

なぜなら、他の清涼飲料水にも含まれているから。

例えば、コカコーラやカルピスや三ツ矢サイダーといった有名ブランドのゼロカロリー商品にも同じものが添加物として使用されています。

この機会にご自身で色々調べてみるのも良いかと思います。

勘違い❸ストロングゼロはやばいので適正飲酒量は500ml缶じゃなくて350ml缶1本

先ほど「純アルコール量」という考え方が重要だというお話の中で、適正飲酒量は純アルコール換算で1日当たり20g以内と記載しました。

ところがストロングゼロ350ml缶に入っている純アルコール量はなんと、25gなんです!

これは、ストロングゼロ350ml缶1本であっても1日の適正飲酒量を軽くオーバーしてしまうことを意味します。

すなわち、最初から手を出してはいけない相手だったということ。

このことから、「ストロングゼロはヤバいので500ml缶ではなく350ml缶1本が適正飲酒量です」といった無責任な情報を鵜呑みにしてはいけないことが分かるはずです。

特にグルメ系メディアにはこの手の論調が目立つので本当に気を付けましょう。

(ちなみに私個人としては、適正飲酒量は「ゼロ」という結論に達しています)

>>少量なら飲んでもOK?適正な飲酒量が「ゼロ」である根拠について解説します

まとめ:ストロングゼロがやばい3つの理由を徹底解説【知らないと危険!】

以上の話をまとめると、ストロングゼロがやばい3つの理由は次のとおり。

テキーラショット4杯弱

・純アルコール量という考え方

・飲むスピードも重要な要素

②飲みやすさ:

「安い」

「糖質ゼロ」

「フルーティーな味」

「豊富なラインナップ」

「炭酸飲料」

③飲ませる環境:

「お酒の失敗に寛容」

「飲むのが当たり前」

「企業のマーケティング戦略」【よくある勘違い】

・脳が溶けるからヤバい

・人工甘味料が入っているからヤバい

・ヤバいけど350ml缶1本なら大丈夫

ちなみに私は、下記のようなストーリーでストロングゼロにハマっていきました。

あなたには少しでも共通点はありましたか?それとも全く違うストーリーですか?

不安やストレスがある人ほど、お酒に頼ってはいけないのです。

飲んでそのときは楽になったとしても、それはただ問題を先送りにしているだけ。

不安やストレスは、酒など飲まずにきちんと正面から向き合うことでしか解決できないことに気が付きました。

だから私は、お酒をやめました。

>>「お酒からの早期リタイアがもたらす価値について【人生100年時代】」

そして、お酒をやめることでアルコールに対する考えが全く変わりました。

参考までに、BuzzFeedNewsの中に精神科医である松本俊彦先生の投稿がありましたので引用します。

ストロングZEROは「危険ドラッグ」として規制した方がよいのではないか。半ば本気でそう思うことがよくあります。私の臨床経験では、500mlを3本飲むと自分を失って暴れる人が少なくありません。大抵の違法薬物でさえも、使用者はここまで乱れません。

結局あれは「お酒」というよりも、単に人工甘味料を加えたエチルアルコール=薬物なのです。そして、ジュースのような飲みやすさのせいで、ふだんお酒を飲まない人や、「自分は飲めない」と思い込んでいる人でもグイグイいけます。そうした人たちが、ビールの倍近い濃度のアルコールをビール並みかそれ以上の早いペースで摂取すればどうなるのか。ただでさえ人類最古にして最悪の薬物といわれているアルコールですが、その害を最大限に引き出す危険な摂取法です。

お酒はお酒らしい味をしているべきであり、公衆衛生的アプローチを考えれば、本来、酒税は含有されるアルコール度数の上昇に伴って傾斜すべきです。それなのに、「税収ありき」の国の二転三転する方針にメーカーが追い詰められて、確実におかしな事態を引き起こしています。

ストロング系チューハイに薬物依存研究の第一人者がもの申す「違法薬物でもこんなに乱れることはありません」より引用

合法か違法かの違いこそありますが、ストロング系チューハイは違法薬物に匹敵する依存性の高い飲み物であることを認識したうえで、飲むかどうかの判断をしてみてはいかがでしょうか。

さて、ここまで読んで「病院に行かずに自力でお酒やめたい…」と思ったのであれば、まず必要なのは”正しい知識”です。

以下の記事で、私自身が実際に読んだ21冊の本をランキング形式で紹介しています。

>>【酒をやめて3年以上の管理人が選んだ】おすすめ禁酒本ランキング21冊+α

そして実際にお酒をやめてみようと思ったのであれば、共に頑張りましょう。

きっと人生が変わりますので、こちらの記事も是非参考にしてみてくださいね。

>>【禁酒方法】自力で2年以上お酒をやめるためのロードマップ「準備編」

ちなみに私自身がお酒をやめるのに非常に役に立ったのがこちらのアルコール遺伝子検査です。

『アルコール感受性遺伝子分析キット』正直言って、これは絶対におすすめです!!!

この記事を読んでいるあなたも含め、ほとんどの人は自分がどういう体質なのか知らないと思います。

私の場合、この検査を受けることで鉄壁の守りを築くことができました。

検査は一生に一度でOKです。

できるだけ人生の早い段階で受けることを強く推奨します。

コメント