「お酒は肝臓に悪い」

「お酒を飲むと太る」

「ずっと飲み続けるとアルコール依存症になる」

あなたは、お酒が人体に与える悪い影響として上記のことを思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし、もっと重要なことがあるんです。

それは『お酒とガンとの関係』です。

実際に私もこの書籍を読んでみましたが、目からウロコすぎて付箋紙を貼りまくってしまいました。

そして、肝機能検査値を気にするよりも、ガンに対する影響をむしろ気にすべきではないか?と思うようになりました。

詳しくは、本書をぜひ手に取ってみてくださいね。

私は現在、ヘルスケア関連企業に15年以上勤務しており、2019年10月12日から完全断酒を継続中です。

Twitterもやっていますので、ご興味あればリンクボタンから是非どうぞ。

さてこの記事では、「お酒を飲んで、がんになる人、ならない人」の内容をまとめました。

お酒をやめようと思うのであれば必読の一冊です!

大事なポイントが多すぎるので、前編と後編に分けてご紹介したいと思います。

著者は、アルコール依存症を専門とし臨床経験豊富な久里浜医療センターの横山顕先生です。

簡単なご略歴は以下の通り。

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 臨床研究部長

1985年:慶應義塾大学医学部卒業

1987年:久里浜医療センターにてアルコール依存症の研究と治療に従事

2004年:現職

※アルコールによる臓器障害やアルコール依存症の治療を専門領域とし、アルコール代謝酵素の遺伝子多型が心身におよぼす影響について数多くの研究論文がある。慶應義塾大学医学部の三四会賞、医学振興基金特別奨励研究、北島賞を受賞。

❶アセトアルデヒドに発がん性があることが証明された

WHOの国際がん研究機関の見解

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』3ページより

1985年 アセトアルデヒド ー 実験動物に発がん性がある。

1988年 アルコール飲料 ー ヒトへの発がん性がある。

2007年 アルコール飲料中のエタノール ー ヒトへの発がん性がある。

2009年 アルコール飲料に関連するアセトアルデヒド ー ヒトへの発がん性がある。

私は、この本に出合うまでは「アルコールが」有毒なのだと考えていました。

確かにそれも正解なのですが、実は、アルコールの分解産物である「アセトアルデヒドも」ヒトに対する強い発がん性が確認されていたのです(2009年)。

ところが一般の人に「アセトアルデヒド」といってもあまりピンときませんよね。

それもそのはず。

アルコール飲料に関しては「不都合な真実」というものがあるからです。

アルコール飲料メーカーが大手マスメディアのスポンサーになっていることって多いですよね?

「お酒に発がん性がある!」なんて大きな声では言えないのが日本の現状です・・・。

もちろん、お酒を飲む人が全員がんになるというわけではありません。

あくまで統計学的な確率論です。

※本書の中で、WHOがアルコール飲料が原因となるがんとして特定しているのは、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、食道がん、肝臓がん、大腸がん、女性の乳がんだといわれています。

❷お酒が乳がんの発症リスクを増やす

飲酒と乳がんに関しては多くの研究成果があり、飲酒によるリスクの上昇を示しています。

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』13ページより

飲酒量10グラム(ビール500ミリリットル半缶)の増加で乳がんのリスクは7%増えるといわれています。ワインなら軽く1杯です。リスクは直線的に増えていきますから、ワイン4杯なら28%増しということになります。

女性にとって特に重要な疾患。

それが「乳がん」です。

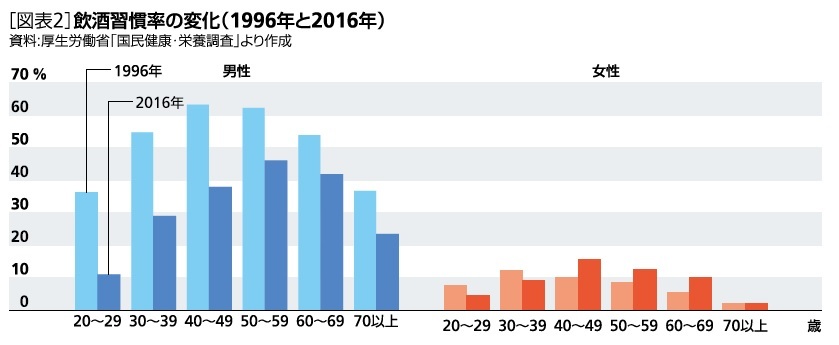

下図の通り、男性の飲酒は年々減少する傾向にある一方、女性の飲酒は年々増加する傾向にあります。

また、近年の乳がん健診増加に伴い、乳がんが見つかる人の割合も増えています。

女性で飲酒をしている人は、美容やダイエットを気にする前に、まず乳がんリスクについて考えてみることを強くおすすめします。

❸実は飲んで赤くなる人の方が危険です

このALDH2には働きの強い人と弱い人がいます。これは、だれでも知っているお酒をちょっと飲むと赤くなる人と、お酒を飲んでも赤くならない人、あるいはまったくお酒が飲めない下戸の人を分けるものです。

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』26ページより

お酒を飲んで赤くなるかどうかは「アセトアルデヒドの分解能力」で変わってきます。

そして、アセトアルデヒドを分解する酵素の代表格が「ALDH2」というものです。

1)お酒を飲んで赤くなる=アセトアルデヒド分解酵素が弱い

父親と母親から欠損遺伝子をもらった「ALDH2ホモ欠損型」は7%で、少量飲酒で顔が真っ赤になる体質で、お酒は飲めません。両親の片方だけから<弱い>のをもらっている「ALDH2ヘテロ欠損型」は35%で、少量飲酒で顔が赤くなる体質があり、お酒も弱い。

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』27ページより

「ホモ」とか「ヘテロ」とか専門用語が書いてありますが、簡単にいうと

「ホモ=両方」 「ヘテロ=片方」

という意味です。

アセトアルデヒドを分解できる体質かどうかは父親と母親のもつ遺伝子によって左右されます。

食道がんリスクが高くなる、お酒を飲んで赤くなる人は、以下に示す2つのタイプになります。

父親由来と母親由来の両方とも

アルデヒド分解酵素のない遺伝子

↓

少しの量で真っ赤になるので

飲めない(全体の7%)

父親由来か母親由来のどちらかが

アルデヒド分解酵素のない遺伝子

↓

少量の飲酒で赤くなる体質があり

お酒に弱い(全体の35%)

食道がんのリスクが高いといっても、タイプ①の人はそもそも全く飲めませんので関係ないですよね。

そう。

問題になるのはタイプ②の人なんです。

あなたが初めてお酒を飲んだ時を思い出してみてください。

今は赤くならないけど昔は赤くなっていた、という人が一定数いるはずです。

その人は恐らく上記のタイプ②の可能性が高いです。

2)お酒を飲んでも赤くならない=アセトアルデヒド分解酵素が強い

<強いー強い>をもらっている「ALDH2活性型」は、赤くなる体質はなくて、お酒が飲めます。

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』27~28ページより

先ほどのタイプとは反対に、お酒を飲んでも赤くならないタイプというのはアセトアルデヒドをちゃんと分解できる体質の人です。

父親由来と母親由来の両方とも

アルデヒド分解酵素がある遺伝子

↓

赤くならず、お酒を飲める

このように、赤くなるか赤くならないかは、両親から受け継いだアルデヒド分解酵素の遺伝子が以下の3パターンで決まります。

②片方だけある(飲めるけど弱い)

③両方もっていない(全く飲めない)

※この3つのパターンは超重要なので、覚えておきましょう。

❹アセトアルデヒド分解酵素が弱い人でも、鍛えれば飲めるようになってしまう

毒物のアセトアルデヒドの分解が遅いので、大酒家になると高濃度のアセトアルデヒドにさらされ、食道、頭頚部がんになるリスクがすごく高くなるのです。

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』33~34ページより

先ほど解説した、飲むと赤くなる「アルデヒド分解酵素遺伝子が片方だけあるタイプ」の人でも、飲み続けていると赤くならずに飲めるようになってきてしまいます。

本人は「あれ?お酒に強くなってきたかも!」くらいにしか考えていないと思います。

しかし、このタイプの人はそもそもアルデヒドの分解が遅いので、アルデヒドが体内に長時間とどまりやすい。

これが非常にマズいんです。

結果として高濃度のアセトアルデヒドに長時間さらされることになり、食道がんや頭頚部がんになる確率が上がります。

このアルデヒドの分解が遅いタイプは日本人の30~40%だそうですが、「酒飲みのガン」といわれる食道がんはこのタイプが70%も含まれているんです。

酒飲みのガンというと、どんどん飲める「アルデヒド分解酵素遺伝子を両方もっている人」に多そうな気がしますよね?

でも違うんです。

アルデヒドの分解が遅い人ほどリスクが高まるのです。

❺唾液中は超高濃度のアセトアルデヒドでいっぱい

お酒を飲んでアルコールがからだに残っているあいだじゅう、血液と体液の水分の中のアルコール濃度は同じになります。

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』55ページより

本書を読んでいて衝撃的だったのが、「アルデヒド分解能力が高かろうが低かろうが”口の中”のアルデヒド濃度は高い」ということです。

上記の引用文にも書かれていますが、基本的に全身どこでもアルコール濃度は同じです。

しかし、口の中にはアルコールからアセトアルデヒドを産生する細菌がいて、その細菌のせいで口の中は特にアルデヒドが高濃度になってしまいます。

そして、その唾液を飲み込むたびに、食道にダメージが与えられ続けてしまうのです。

唾液はどんどん出てきますから、高濃度アルデヒドを絶え間なく何度も何度も何度も飲み込み続けることになります。

❻飲酒を始めて1~2年の時期に少量の飲酒で赤くなったかどうか

赤くなりながら飲んでいるというような依存症の人はめったにいないのです。しかし、若い頃の話を聞くと、じんましんが出ていたとか、若い頃「郵便ポスト」とあだ名をつけられていたほど赤くなったと言うわけです。

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』59ページより

先ほど、飲むと赤くなる「アルデヒド分解能力が弱い人」は、食道がんのリスクが高まってしまうことをご紹介しました。

ですが、食道がんの患者さんに「飲むと赤くなりますか?」と聞いても、「赤くならない」という回答ばかりだそうです。

それは何故かというと、飲んでいるうちにだんだんアルデヒドに慣れてきてしまうから。

依存症になるような人は、飲み始めてだいたい2~3年で顔に出なくなっていたと書かれています。

そこで次の(A)と(B)の質問が用意されています。

(A)現在、ビールコップ1杯程度の少量の飲酒で、すぐ顔が赤くなる体質がありますか?

(B)飲酒を始めた頃の1~2年間は、ビールコップ1杯程度の少量の飲酒で、すぐ顔が赤くなる体質がありましたか?

※40歳以上の人では約90%の精度でALDH2欠損型を判別できる。(簡易フラッシング質問紙法)

どちらかが「はい」だと「アルデヒド分解能力が弱いタイプ」だと判定できるそうです。

あなたの場合はどうですか?

どちらも「いいえ」になりますか?

❼エタノールパッチ法では遺伝子欠損を完全に見分けることはできない

エタノールパッチテストは、欠損型と活性型にしか分けることはできません。論文でもそれは検証されています。

『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』62ページより

エタノールパッチテストとは、簡単にいうと、アルコールをたらした絆創膏を腕に貼って、赤くなるかどうかを判定する試験法です。

この方法は簡便ですが、次の2つの欠点があります。

②若い人には感度が高いが、中高年の人やたくさん飲んで既に赤くならなくなっている人では感度が低くなる

以上の理由から、確実に自分のタイプを知るためには「遺伝子型」で調べるしかないようです。

まとめ:『お酒を飲んで、がんになる人、ならない人』の概要(前編)

最後に、「お酒を飲んで、がんになる人、ならない人」の内容をまとめますね。

◆アセトアルデヒドに強い発がん性がある。

◆唾液中のアルデヒドは高濃度。

◆飲んでも赤くならないタイプよりも、飲むと赤くなるタイプの方が食道がんリスクが高い。

◆昔はすぐ赤くなる体質だったのに、数年後に飲めるようになってきたタイプが最も危険。

◆エタノールパッチ法では遺伝子欠損を見分けることはできないので、確実に把握するには遺伝子型の検査をするしかない。

後編ではアルコール自体の影響について解説していきますね。

続きはこちら↓からどうぞ。

コメント